过去一年,关于一线城市的讨论突然多了起来。不是因为它们又在哪儿建了地标、搞了创新,而是因为房价跌了、消费降了、年轻人“逃离”了,连“北京完了”“上海撑不住了”这种夸张言论都开始流传。

但真相真有这么简单吗?一线城市真要“塌房”了吗?别急,我们从数据和逻辑出发,带你看清这场“消费降级潮”背后的真相。

一线城市消费降温,是现实,也是信号

先看事实。

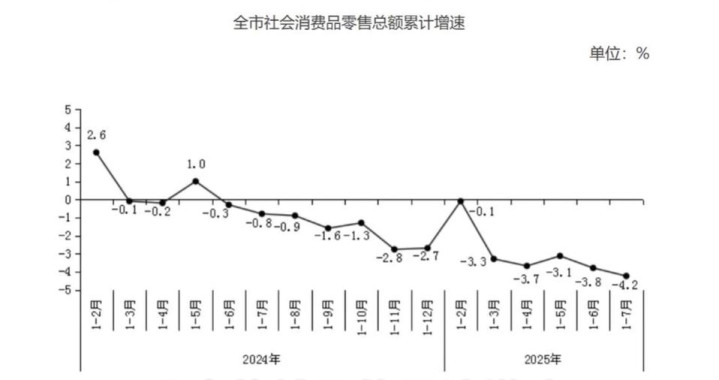

以北京为例,北京统计局数据显示,2024年1-7月社会消费品零售总额同比下降0.2%,而同期全国平均增速是4.8%。到了7月,北京单月消费降幅扩大到7.3%,全国却还在增长3.7%。

作为旅游大市,北京的餐饮和住宿表现也并不好:

792亿元餐饮收入,同比下降3.6%

住宿行业利润暴跌92.9%,1613家企业合起来半年才挣了不到6000万,平均每家每月利润仅6166元,连人工都不够。

再看上海,也差不多:

七月餐饮收入同比下降4.9%

一至七月社会消费同比增长仅2.5%

广州、深圳的数据同样跑输大盘,一线城市整体呈现出“全面降温”的趋势。

二三线城市“逆势增长”?表面繁荣背后的时差效应

与一线形成对比的,是二三线城市的亮眼数据。

国家统计局数据显示:

31个二线城市中26个实现正增长,其中18个涨幅超5%,呼和浩特高达8.9%,海口更是达到了14.7%

三线城市中,30个公布数据的城市,有29个上涨,77%的城市涨幅超5%

不少人据此判断,“一线不行了,二三线要崛起”。但这其实是误读。

二三线消费数据好看,并不代表它们更有活力,而是存在明显的“反应时差”。

一线城市是资金、人流、信息的聚集地,自然对经济周期的变化感知更敏锐、反应更快。就像春江水暖鸭先知,一线先调整,二三线还在滞后观察期。

而且,一线城市高房价带来的资产缩水感,也直接打击了消费信心。北京部分区域房价从10万跌到5万,虽然比例与普通城市一致,但金额太大,心理冲击强烈。

消费降级不是“衰退”,而是结构性调整

这轮消费降级潮,并不是说大家没钱了,而是开始更理性地花钱了。

曾经的“超前消费”“精致穷”正在退潮,取而代之的是“用得着就买、够用就行”。高房价、高物价、高生活成本,让一线城市居民不得不思考:花这笔钱,值吗?

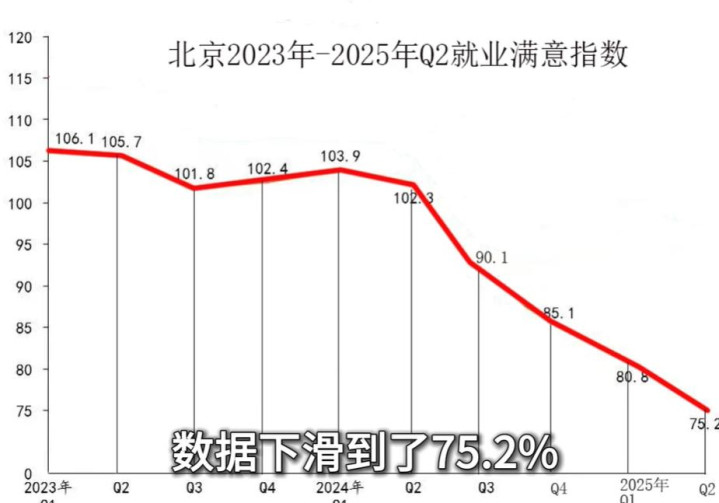

就业数据也印证了这种变化。

2024年第二季度,北京的就业满意度降至75.2%,较一季度下滑5.6个百分点

麦可思报告显示,应届本科毕业生在一线城市就业比例从2019年的20%降到2023年的16%,而去二线及以下城市的比例上升到了59%

这不是逃离,而是对性价比的重新评估。年轻人不再盲目追求“北上广”,而是选择更能“活得舒服”的城市。

一线城市不会“完”,但要经历阵痛期

那些高喊“一线城市完了”的人,忽略了城市发展的基本逻辑:

越是高层级的城市,越是资源要素的集聚点

哪怕短期遇冷,长期依然是经济、科技、文化的核心引擎

从都市圈发展趋势来看,一线城市仍在强化自己的辐射力,北京通州、上海嘉定、广州南沙、深圳光明……这些新区域的发展,都是一线城市“进化”的体现。

短期的下行,是经济调整期的正常波动,不意味着“失去活力”。相反,越是先感知到寒意的城市,越有机会走在转型的前列。

写在最后:看清波动,别轻信情绪

这场消费降级潮,其实是一线城市对复杂经济背景的主动应对,而不是被动衰败。

你看到的是房价下跌、数据下滑,但别忽略了背后的理性回归、生活方式转型、消费观念更新。

与其焦虑“谁在裸泳”,不如思考:在潮水退去之后,我们是否有能力稳住脚步、看清方向?

真正有底气的城市,不怕寒冬;真正有远见的人,也不会只看眼前的热闹。

益通网配资-股票专业配资-股票配资首选门户网站-十倍股票杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。